浄土真宗の教えについて

よくある質問

topics

- 報恩講

- その他

- 應永山 浄照寺

- 浄照寺の納骨堂

- 真宗本廟 (京都・東本願寺)

- 三条教区

- kimono jack

- 紫寶山 眞廣寺

- 波宇山 明順寺

- And More▼

リンク

お問い合せ

お電話. 0258-84-2046

FAX .0258-54-2043

メール info@o-jyosyoji.com

報恩講

浄土真宗において最も大切なお勤め『報恩講』(ほうおんこう)

ご開山・親鸞聖人のご恩を報謝するもっとも大切な、また親しみ深い法要で11月28日が聖人の御命日となりますので本山・真宗本廟では毎年11月21日から28日まで、法要が勤まります。これを

『ご正忌報恩講』(ごしょうきほうおんこう)と言います。そして聖人の年忌にあたる年度に勤まる法要を『ご正当報恩講』(ごしょうとうほうおんこう)と言います。

この本山での報恩講の前に各寺院や門徒宅にて勤める報恩講を『お取越』(おとりこし)または『お引上げ』と申しまして、真宗の門徒であれば必ずお勤めします。

ご正忌報恩講の前に予修の意味で各地域にて「お取越」を勤め、11月は京都の本山・真宗本廟にてお勤めに遇いたいものです。

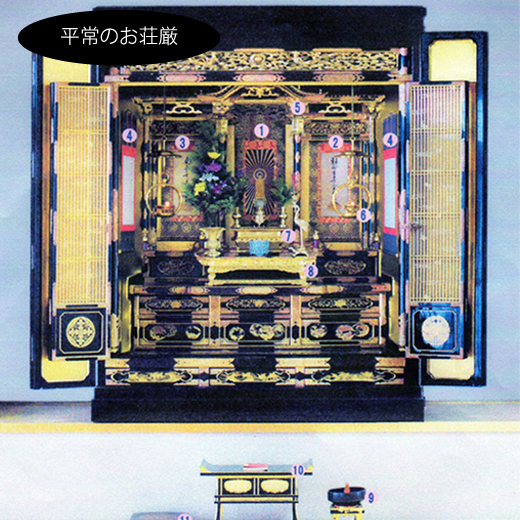

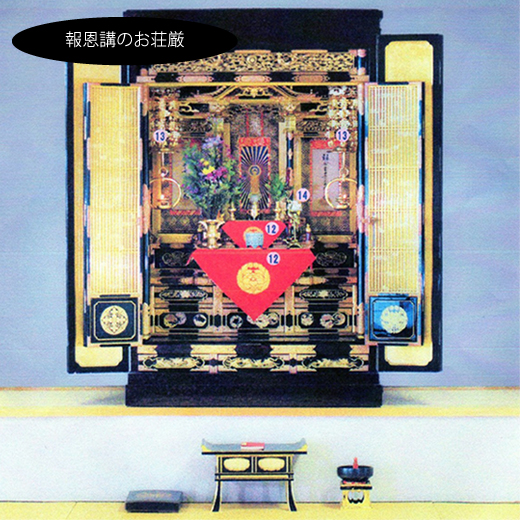

報恩講のお荘厳(しょうごん)

<荘厳=※飾りのこと>

【打敷】(うちしき)

打敷は金襴または緞子のものなどいずけでも結構ですが、紅の羽二重に八藤のご紋を刺繍したものなどは報恩講にふさわしいでしょう。

この打敷は上卓・前卓(うわじょく・まえじょく)におかけしますが、親鸞聖人のご影を脇におかけしている時は、その前の卓(じょく)にもおかけいたします。

【花】

お花は松の真であれば正式ですが、あながちに松に限らずとも良いのです。これに季節のお花や菊や梅もどき、水木等を挿し混ぜにします。なお、お花とお灯しが一対ずつとなる「五具足」(ごぐそく)であればなお結構です。

【ろうそく】

蝋燭は報恩講には朱蝋を用いてください。朱蝋にも色々ありますが、「イカリ型」といって

肩の張った下部の細くなった型のが正式です。

|

| 平常の時のお荘厳です。特別、法要などが無い場合は打敷はおかけしません。 また、鈴(りん・手前のカネ)はお経をあげる時以外は叩きません。 静かにただ座り、合掌しましょう。 |

|

| 打敷をおかけしています。 報恩講の時は基本的に「五具足」なのですが、スペース的に難しい場合は「三具足」でも構いません。 |

|